文/陳韋綸

圖片提供/映象唱片

兩個月前趙一豪於地下社會扭臀與魅惑撩人的手勢、轉身及赤腳上下地跳躍,低沉咆唱〈改變〉─彼時收錄於20年前專輯《把我自己掏出來》─歷史軼聞今日成為 驚蜇。距離前一張專輯《凌晨03:36》已是十年潛伏,乘作品《旅行/19》歸來之際,正是崔健再度來台;而本週五晚間的演出,高規格大舞台的演出要求, 對應著所費不貲的票價。談及崔健,趙一豪平淡地說著:一個人一條命,血淋淋競爭太多,而自己已經不能投入太多浪費自己時間的事。「有人走一條坎坷的路,看 到了更多故事與層面。這些值得的感動,舞台上的明星沒碰著,是他們的損失。」

「當然(專輯)錄完後,就想趁自己還能蹦蹦跳跳的時候(出來),但很多東西沒有水到渠成不可能成立。十年了,一登台太多東西變成電影片段出來,我該 唱什麼表達我當下的心態?後來我和他們(指新的Double X團員)講:我們不是偶像,也不能裝年輕;但也還沒到不能跳,平平實實地做自己就好。」 談論專輯名稱中的數字「19」,這是封面捉刀者的主意,自己本來想著「13」,「(想專輯名稱時)我只想到『旅行』,『13』也是隨便想;19是設計師取 的。 17歲我組團,19剛好是我當完兵回來的年紀,所以應該是個分野。」記者提起「19」也是當時《把我自己掏出來》發行、新聞局以「具有強烈性暗示、影射自 殺與具有強烈性愛意識」要求唱片行下至今的年數,「真的呀!你看天地因緣就是這樣,這麼多的巧合。」而今,趙一豪的新專輯獲得新聞局樂團補助,他笑言以為 自己與新聞局不搭嘎,結果企劃卻「丟中了。」

「...我想世界改變了,這種改變是好的。」趙一豪呢喃著天地與人生,19年稀釋為一趟起伏旅程─或者依照他自己的說法,《旅行/19》製作過程就像在馬桶上蹲了十年,「我只想拉得乾淨!」

1985:青春本來就是爆炸,就是要放肆、吶喊

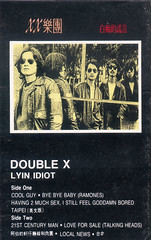

1985年,趙一豪,19歲─與成軍兩年的Double X─「與老外打架!」羅斯福路福州街口的AC/DC酒吧內,五股子弟聽紐約CBGB內的Ramones與Talking Heads;「那時候台北資訊多,樂團鼓手姐姐男朋友的家人開翻版唱片行(耕韻音樂),那時候翻版黑膠一片是25元,它一張賣100元,精緻版,但是我們 去聽是不用錢。聽的時候就上課無聊聽,組團是搞小小的課外刺激。」彼時張艾嘉《忙與盲》上市,薛岳第二張專輯《天梯》上架後得到廣大迴響,而張清芳的《激 情過後》大賣30萬張,還被稱做永遠的實力派。羅大佑與李壽權共同製作《明天會更好》,60位主流歌手提倡反盜版。三台歌手都得「乖乖站著唱民歌」的彼 時,1984年台大一場名為「Taipei Jam」的演出,「...開始出現躁熱的音樂,好幾場校園演出,學生衝上舞台在旁邊一起唱、一起跳,不是電視台告訴你聽歌、我們站在那邊唱。大家都被解放 了,那時候明星不會想去校園理睬乳臭未乾的學生,但我們不是神、是平凡人,跟平常人在一起,不是高高在上的!給彼此的溫暖是體溫!」亦是當下,水晶唱片成 立並發行Double X的《白癡的謊言》;「當兵放假的時候,認識凌威店裡放歌的小妹,後來變成我女朋友。那時翻唱Ramones的〈Bye Bye Baby〉是因為她墮胎,一段往事了......」談起那張被認定「台灣第一張龐克專輯」,他說自己沒有要煽動什麼,或是包含任何政治訴求,都是自己的故 事。「過往是發洩居多,但青春本來就是一個爆炸、本來就是要放肆吶喊!」而提到Double X為什麼要唱英文歌?他說因為「我覺得要有自信。我一直把台灣看做是世界的一部份,既然你要拿到檯面上,就要跟世界切磋、站在舞台上好好較量!」

1989:台灣不可能施捨你什麼

提及發行《白癡的謊言》時面對的質疑,趙一豪有些自嘲地說著,看看自己多常被誤解。青春的狂傲招引誤解,誤解除了成為流言蜚語,還堆砌成一堵現實的牆。 1989年《把我自己掏出來》連同同名歌曲與〈震動〉成為新聞局道德檢肅的對象;「對我來說,情愛有不同的詮釋呀!大家都站著唱歌,但那個時機我覺得至少 不該永遠唱情歌。」往後一年,《把我自己收回來》明白了挑釁的嘲弄,對於今日將過往際遇多歸於上天冥冥的趙一豪來說,查禁是人生由起至伏的一筆轉折。「我 是一直很急的人,過往作品非常衝撞,非要把場子砸爛,或是像引爆核彈把不喜歡的都炸爛。被禁之後水晶唱片違約仍欠一張專輯,波麗佳音是集資港日台,但也怕 趙一豪在幹嘛?魔岩強調另類卻冰凍兩年…這些事情都讓我七上八下的。」然而話鋒一轉,趙一豪想了想說:「但其實我只想做我自己;說衝撞,那也是社會限制突 顯出來的。」

「我一直認為自己心裡有個小男生/小女生住在裡面…小孩子的夢根本沒有辦法限制。我是討厭政治的人,但碰到被禁是硬梆梆的,那道牆卻是更為厚實的。」趙一豪感嘆。

「人家說我是小眾英雄,我提出質疑:為什麼我的東西是外國人喜歡?很多台灣做電影或音樂是這樣,一定要等到外國肯定(台灣才會接受);這是一種陽痿 心態。」即便如此,趙一豪表示,當初Double X在如滾石、飛碟與可登等主流唱片廠牌接觸下,最終仍與強調推廣「新音樂」的水晶唱片簽約;回溯一段因緣,「我想重點非常清楚:所有人走這條路,這條路是 平坦的。但我們走的這條路,必須要把『傢私』都準備好,必須斬草。之後《把我自己掏出來》被禁,水晶唱片違約,《白癡的謊言》發行版稅我們一人只拿了一萬 五千元。Double X當初是抱著支持小廠牌的心態,理應廠牌與音樂人唇齒相依…」趙一豪不以為然水晶當初逕行另類音樂的托拉斯策略,把圈子越做越小,強調是水晶唱片自己搞垮 自己,「台灣不可能施捨你什麼東西的。」一句話歸結水晶起落,卻更似趙一豪一路以來,冷暖自知的體悟。

90年代初期,在公館、師大一帶的酒吧還是外國人居多、純音樂吧的時候,光復北路十一巷、大台北瓦斯令人倒退三步的球狀油氣槽後方,彼時的 Double X便在Live-A-Go-Go的前身「The Gate」表演。「The Gate那邊形成一種livehouse的雛形,禮拜五的觀眾都還蠻多;師大一帶最早應是在Catch 22表演,那時還把他們音箱砸壞了。後來才有Scum。」趙一豪笑言,到了Scum的時候,開始形成一個族群,就是「rockers」,但自己應該腦袋秀 逗,「感覺是:『哇!有一群人!』我有怪癖:如果很多人做一件事,就犯賤不想去做。」

1996-2000:生命結束,靈魂還是活著

1996年趙一豪第三張專輯《直接愛恨》由友善的狗付梓,他說自己在那個當下,音樂之上並非音樂而已─譬如唱片公司基於獲利與生存考量的要求,他說,這就 是非音樂的問題了。《直接愛恨》專輯封面恰為東區捷運施工的光影,位於友善的狗辦公室附近。逆溯這張專輯,趙一豪說台灣經濟起飛,但個人理想與現實的反差 越來越大,「很多東西是看比例,生命與生存的比例;最初抱持理想與靈魂,但在社會進步步伐中,又有多少人失去感覺?」到了《凌晨03:36》之際,談及當 中〈塑膠世界〉一曲,「覺得城市在溶化,不曉得自己是鐵人還是機器人?那是已經脆弱到不行,人們不認識自己。」

「生命結束的時候,我希望靈魂還是活著的。」趙一豪說,從《直接愛恨》以來的十年,別人看自己是瘋癲,自己一度感覺疲憊,「因為沒有得到現實上的成 功。這十年花費我太多青春、金錢,但這些東西都只是附帶的。十年已經終了,有很多時候自己已經放鬆、不抓得那麼緊;現在唱歌給一個人聽,也可以,做音樂是 我日常生活。」

2009:走進荒野、群聚群離、鬧劇人生

十年一世代,趙一豪在歷經英文教師,協助家人的室內設計工作室後,約莫六年前,辭掉工作,浸於亂彈鼓手童志偉錄音室內。《旅行/19》褪去青春暴戾後,低 緩地踩著downtempo與buddha-beat穿巡遁入一片黑暗,匍匐角落。路途顛簸,遙遙無盡期,大小屏障似乎不足趙一豪悲鳴─甚至是五年前,為 數五十首、十年以降的歌曲,隨著硬碟全數付之一炬,科技果不其然地無可信。自言昔日個性急躁,「後來硬碟爆掉,還有人說要拿到美國太空總署才有可能(修 復)!那種內心急迫與焦躁,最終無處發洩,我想是老天告訴我看見別的東西,天地太多美麗,是執著無法欣賞。不要執著,以前會ㄍㄧㄥ歌,不ㄍㄧㄥ了反而會有 五條歌出來。」

坐在松山區咖啡廳外的趙一豪,好似吶喊地對著記者也對自己說:「你急什麼,老天爺要把我磨成老頭子我也認了!」

《旅行/19》由亂彈鼓手童志偉、旅居北京的鐘宗豪以及趙一豪三人共同製作,新的Double X則包括昔日流氓阿德與賽璐璐團員,完全地風格蛻變。趙一豪表示大概在五年前走向即定調;在硬碟報銷後,憑藉尚存於光碟上的歌曲,在九月至十月僅僅一個月 內的時間錄製完成。趙一豪曾經在自己部落格上廣徵樂手,「可是沒人來!」他說大部分人的回應是:「賺不到錢,幹嘛做?」「說回來沒什麼原因的;原因是做音 樂就是我的生活,不管有沒有賺錢,有沒有名聲。」趙一豪表示,若真要說醞釀《旅行/19》的機緣,期待的樂迷真得感謝身陷囹圄的阿扁:「阿扁貪瀆我不在 乎,全世界政客都貪錢。可是我不高興他散播太多仇恨,譬如反中、分省籍。在我們教育裡面,歷史充滿仇恨、太多『我被欺負』。但我覺得我們都是花朵、是上天 種子,都應該開得花枝招展、彼此摟摟抱抱,看你要愛在一起抱在一起幹在一起,開得花枝招展才精彩!」

「閒雲野鶴 天地抉擇

在路途與你相遇 山水色澤 天造地設 峰迴路轉

旅途精采 喜怒哀樂 心頭點滴

和你牽手散步 邊走邊唱歌給你聽

生來沒有外衣 群聚群離......」─趙一豪

趙一豪說,有些話,說給你、說給我、說給男、說給男男、說給女、說給女女、說給台灣聽的;而一趟旅途,就只有一次生命。青春旺盛,彼時Double X的趙一豪曾經考慮躁進地一年一張專輯,無話可說之後轟掉腦袋處決自己。幸或不幸,趙一豪甚至未曾是個火熱的名字,不順遂讓他繼續過活。問趙一豪放掉什 麼,是生活名利小孩家庭…,他這麼比喻:「走進荒野,一定會花力氣在拔草除根,剷除一些東西,直到現在我都認為還是除草的狀態。我不認為親情與家庭對我不 重要,但你不可能得到所有…,我只想要做我自己、完成我自己的東西,這麼簡單。因為人只有一次生命。」

「謝謝老天,情勢荒謬。人生是派對,是鬧劇。」趙一豪這麼說。

原文出於破報

沒有留言:

張貼留言